巴县川剧 源远流长

据现有资料记载,巴县川剧的历史,至少可以追溯到明朝初年。昔日的大巴县,地域广阔,非今天的巴南区可以比肩。据《重庆戏曲志》记载,重庆最早的戏剧演出场地,是位于临江门附近的“巴县禹王庙万年台”,这座戏台建成于明初朱元章洪武年间,川剧中的高腔源于江西的“弋阳腔”,重庆江北宝盖山存有建于明宣德年间的弋阳观,一直有江西移民迁居于此,当是川剧弋阳腔的原生地之一。

再以鱼洞为例,这里自古就是巴县著名的水码头,据《明会典》记载,明万历九年(1581)鱼洞驿曾改名为“土闹坝驿”,可见当时这一带曾经热闹非凡,多年后,才又恢复到“鱼洞驿”本名。明朝时期这一带庙宇甚多,云篆山上有云居寺、中有宝莲寺,下有著名的龙门寺。周围以龙为名的地点就有十几处,鱼洞堪称为地灵人杰之所在。

鱼洞老街更是人文荟萃,重庆著名评书艺术家徐勍解放前就在这里学艺,在江边搭棚练摊。川剧名旦牟芷苓也在这里拜师学艺。名重一时的清末民初川剧剧作大家赵熙做诗盛赞,将鱼洞比作超然世外的“仇池”……

清代咸丰前后,在老巴县演出川剧的有唱胡琴的泰和班,唱弹戏的义和班,唱高腔的燕春班、富春班等,高、昆、胡、弹、灯,一个戏班唱一种声调,长时期异彩纷呈。当时下川东派以重庆附郭大县巴县为中心,以胡琴腔为主,高腔、弹戏腔次之,昆腔、灯戏腔并存,我们不难想象到巴县地域川剧热闹非凡的气势。

辛亥革命后,特别是五四运动之后,当时的中国,还处于朦胧的觉醒年代,在巴县就有很多妇女登上了川剧舞台,如出生巴县的何亚仙自幼爱好川剧,以票友身份入行,拜在名丑傅三乾门下,她的表演风格独特,一招一式干净利落、嗓音清亮甜润,擅演《抚琴会客》《三娘教子》等剧目,先后在重庆、成都、贵州各地演出,曾带动巴县川剧逞一时之盛、蜚声梨园。她还带动巴县籍名满川剧舞台的名演员有素萍、赵羞新、石绿秀、李惠仙、胡漱芳(直到1959年,还随中国川剧团赴东欧演出)等。列入《川剧辞典》的川剧名角还有梅春林、刘又新等多人。

新中国成立后,享誉巴县川剧界的还有关瑞芳、王世碧、郑洪英、马永明、白超等著名演员。

上世纪20年代,巴县丰盛乡蔡晋三在家乡创办川剧“丰盛班”,自任班主兼鼓师,班内有名角“大悦来” ,驻唱庙会川戏,极显一方之盛,可惜蔡晋三英年早逝,于1946年就人亡艺息。民国二十八年(1939)抗战时期,巴县治所迁驻到人和场,县内最活跃的川剧班子仍然是丰盛班,丰盛班带动县内业余戏班蜂起,一时间在县内外遍地开花。早年白市驿张玉清首创川剧围鼓,全镇三个堂口,上街黄立柱茶馆有光明俱乐部,下街唐尧天茶馆有群益俱乐部,场口石牌坊有业余俱乐部,凡遇赶场天或节庆日都要打川剧围鼓,听众满堂、热闹非凡。稍晚,巴县高农校业余川剧队又后来居上,1947年,曾以“建校募捐”的名义,巡回到县里南泉、界石、一品、南彭、跳石七个乡镇售票演出,历时一个月,名利双收。

祖籍巴县的川剧名家张德成(1889-1967),川剧舞台生涯达70年之久。他塑造的李白、韩愈、诸葛亮、陆秀夫、方孝孺等艺术形象,达到了维妙维肖、形神兼备的境界。他除了登台演出外,还擅长著述,编撰了长达百余万字的《川剧高腔乐府》,发表了很多川剧表演学术论文。在他逝世14年后,1981年四川人民出版社出版了《张德成川剧表演论文选》,可谓影响深远。巴县籍著名编剧赵循伯(1908-1980),早在上世纪40年代就开始创作剧本,先后出版了新编历史剧《崖山恨》《正气歌本事》,话剧《长恨歌》《民族正气》等,其中《崖山恨》收入到抗战文艺丛书之中。1952年后,赵循伯创作、整理、改编的剧目达90余个,当时重庆市川剧院、西南川剧院、四川省川剧院一团上演的主要剧目,许多都是出自他的手笔。

一唱众和 成果丰硕

新中国成立后,巴县川剧迎来了发展繁荣的新时期。解放后成立的巴县川剧团,先是由歌乐山的川剧爱好者陈忠辉、郑崇希、彭治孚等人于1954年夏天,与土主玩友联合,向当时的巴县政府文教科提出登记申请,批准后排练剧目进行营业性演出。1955年9月9日,经巴县文教科批准,成立了巴县和平川剧团。1958年,剧团再改为集体所有制的巴县川剧团,团长张正明,副团长王自勤,当时已有演职员工75人,主要演员有罗先云、石邦福、龚廷伟、刘正学、关瑞芳等。

新中国成立初期,川剧班子在鱼洞老街临时搭台进行演出。1957年,政府拨款加上贷款和剧团的资金积累,在鱼洞下街(新市街)70号建立了剧场,改善了演出条件。1983年剧场在原址重建,划归巴县文化局领导,负责人是陈启伦,剧场为钢筋混凝土结构,建面1830.56平方米,观众席达1032座,幕布、音响、灯光一应齐备。

1957年至1981年间,巴县川剧团招收了演员、乐师五批,共74人。先后邀请到市川剧院薛艳秋、琼莲芳、李文杰、李世仁、陈惠琴等名师莅团授艺,请市话剧团,市歌舞团老师分别教授化妝、发声知识。1957年到1962年,先后4次派送学生到江津专区和重庆市川剧团演员进修班参加学习,培养了一大批骨干演员,承担了当时新编剧目的演出任务。

1955-1985年的30年间,巴县川剧团成果丰硕。据《重庆戏曲志》等所载,剧团共演出了传统剧目《百岁挂帅》《林则徐》《卧薪尝胆》等158个;现代剧目《江姐》《刘三姐》等79个;自创剧目如《红母教子》《伏龙岗》《巴城奇冤》等11个;改编移植如《焦裕禄》《抓壮丁》等31个。其中获奖剧目达31个,获各种奖项共计45项。取得重庆市戏剧会演二等奖的演员有邱祥林、宋银芳,获三等奖的有白超、宋银芳、尹旦勤、王见良,学员何海英、牟绍芬、邓涛,音乐罗文德等。如1964年4月,由吴华楼编剧的《伏龙岗》参加了重庆市戏曲现代剧目观摩演出;由《巴城怒火》剧组参演的川剧获重庆市业专业剧团1984年艺术质量调演集体奖,石邦福获表演奖。

国家非遗 薪火相传

川剧是特定历史时期的特定文化艺术产物,2006年就被列入到首批国家级非物质文化遗产名录。巴县籍著名戏剧表演艺术家沈铁梅,曾多次荣获国家级戏剧表演《梅花奖》,是当之无愧的现代川剧艺术的领军人物。川剧具有突出的艺术特色,文武之道,一张一驰,开合有度。其文场风和日丽,武场则电闪雷鸣;“三五步走遍天下,六七人千军万马。”由此也受到了人民群众广泛的喜爱,经历了数百年兴盛时期,至今仍然为广大群众所津津乐道……在特定时期里,川剧为人民大众提供了宝贵的精神食粮,满足了人们的精神文化需要,其历史价值是绝对不可低估的。

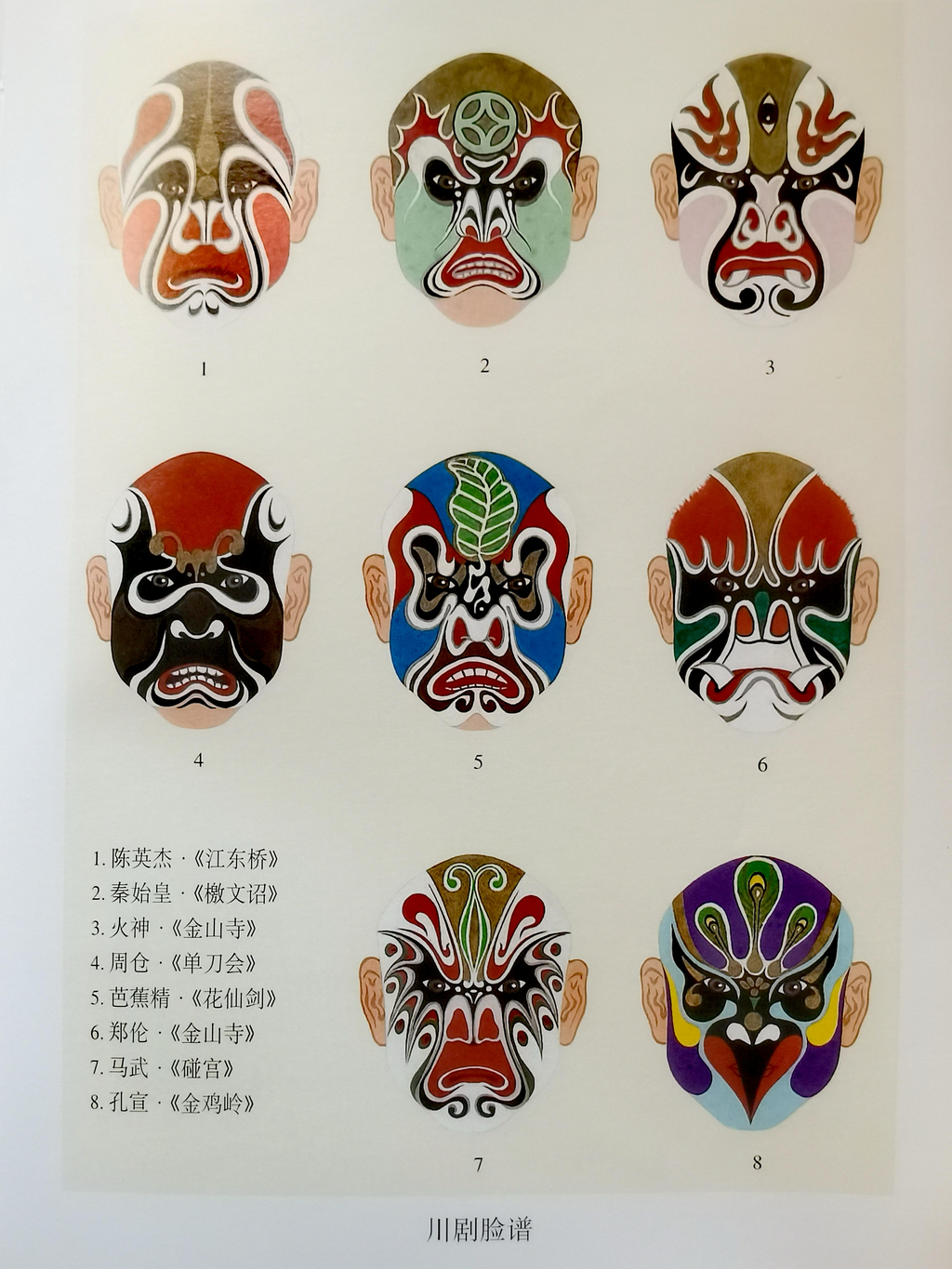

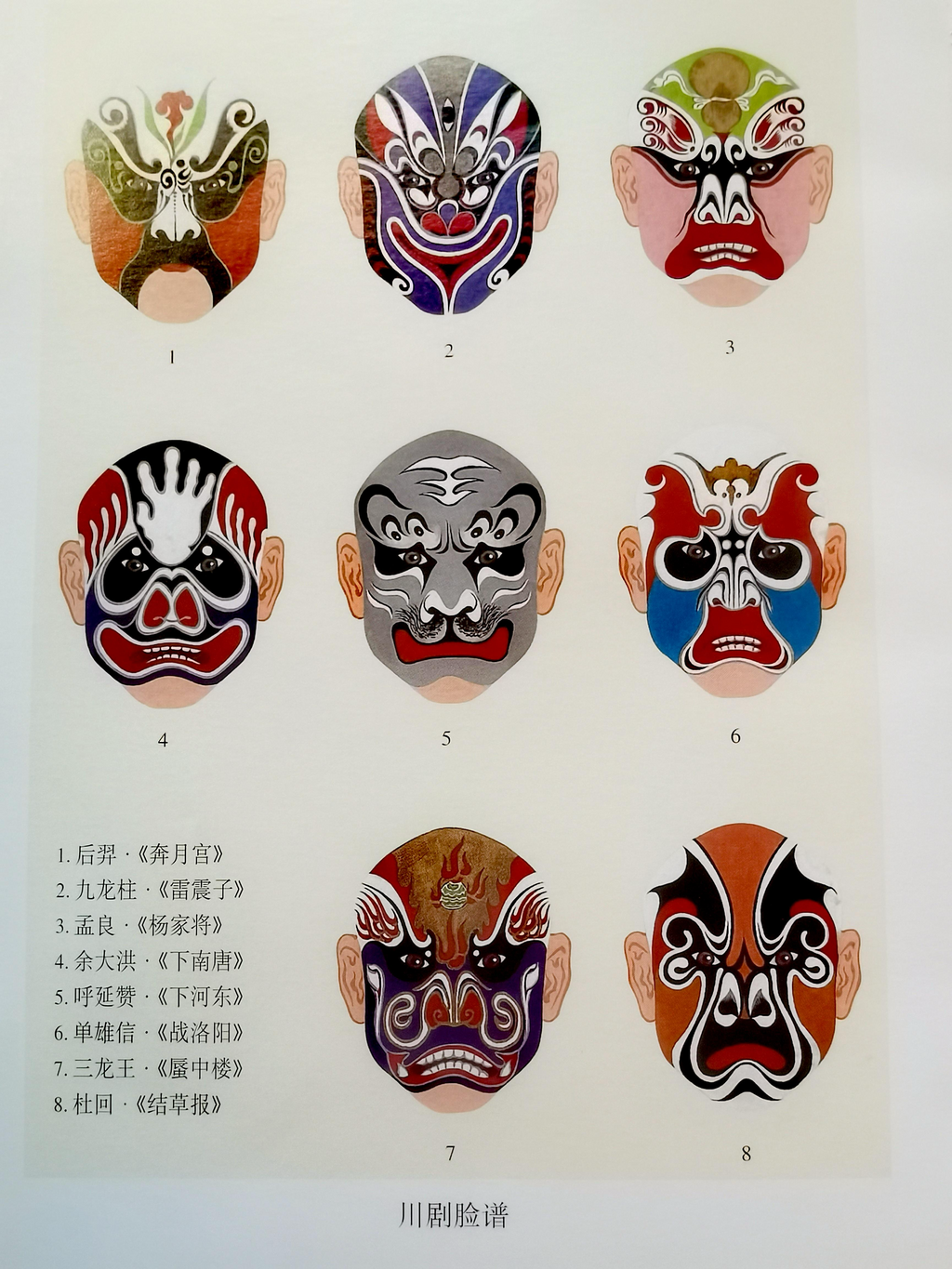

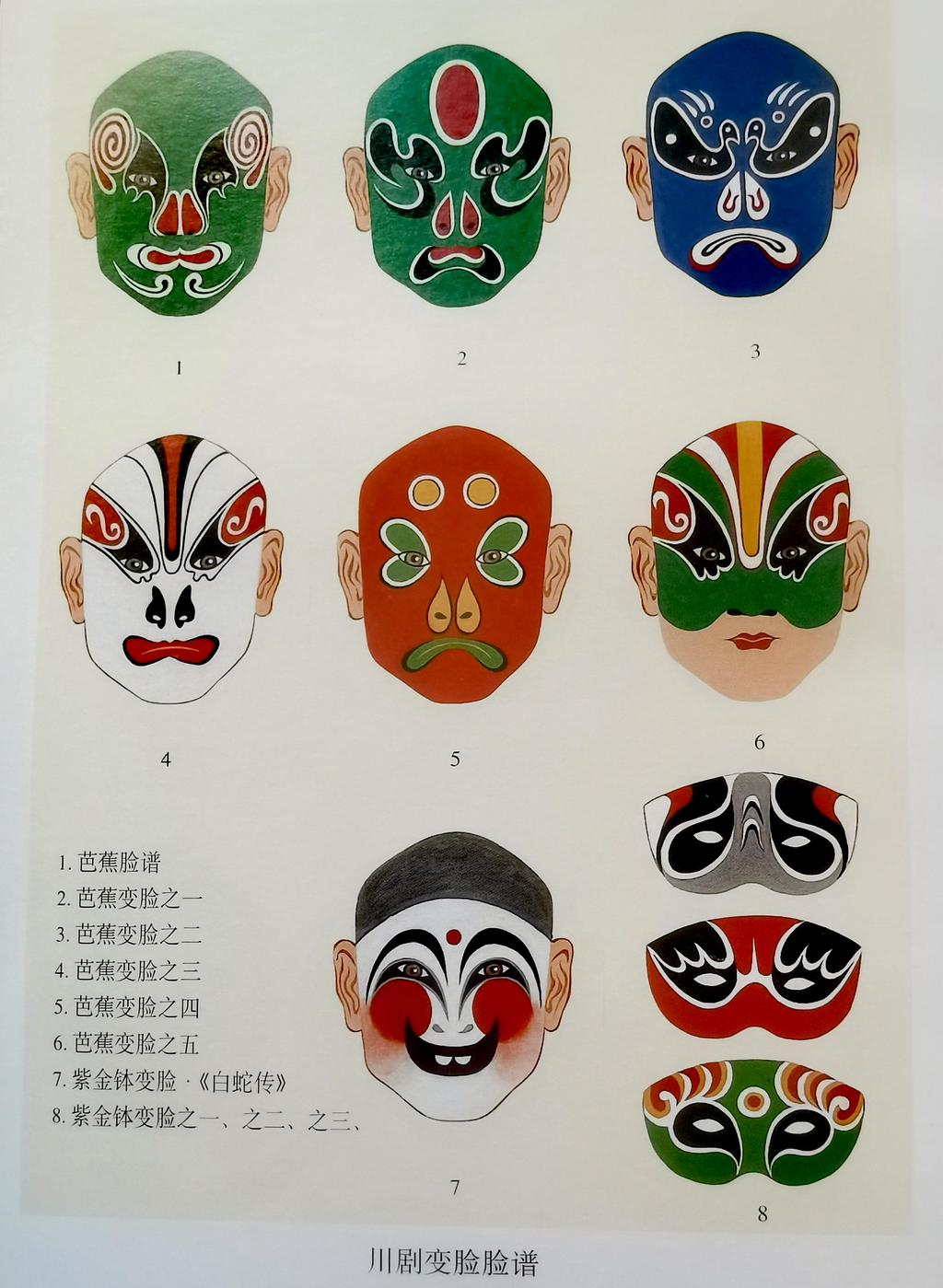

2023年12月,在第10届中国京剧艺术节开幕式上,川剧艺术就有卓越的表现。川剧享誉世界,有其他剧种所不具有的独门绝技。如卓尔不群的变脸;乐音丰富的帮腔;色彩绚丽的脸谱;另外还有喷火、打斗等精彩绝活,我们可以从美学和艺术的方面深入系统地加以传承推广。

当然,我们应该崇古而不复古,应该以历史的、人民的、美学的、艺术的眼光去评判巴县川剧的历史意义。巴县川剧只是整个大西南川剧界中一个小小的局部,管中窥豹,略见一斑,我们既不能妄自尊大,也不可妄自菲薄,应当以实事求是、客观公正的态度去顺应巴县川剧在新时代的变化发展。马克思主义一再强调:对待具体问题,要具体地加以分析解决。对于川剧的发展,我们要理清思路、立定格局,沿着守正创新的方向稳步前进。我认为:一要争取在最大范围内扩展对国家级非遗项目川剧的宣传,如发行《川剧》邮票,川渝业界应尽快携手促成。二要力争在主流新媒体如央视戏曲频道经常播放川剧剧目,借以不断扩大川剧的社会影响,这也是当今最佳的传播方式。三要在扩大影响的基础上,争取能有更多的年轻人加入到川剧的编剧、演员、观众之中。四要守正创新、有为有位,努力争取各级政府更加有力的支持。

其他联想 前景展望

我们在回望巴县川剧的时候,重点要从历史文化的视角,对其存在的时间和空间,全方位,多角度去加以观察、理解和思考,借以进一步增强和提高我们的文化自信。我们必须放眼世界谋发展,在立足现实的基础上,认真深入地收集、整理、研究博大精深的川剧艺术。继而踔厉奋发、努力推出能够有助于川剧艺术整体创新发展的实际成果。

作者:钟传胜,系重庆市评协舞台艺术评论委员会委员、巴南区评协荣誉主席。(来源:重庆文艺网)