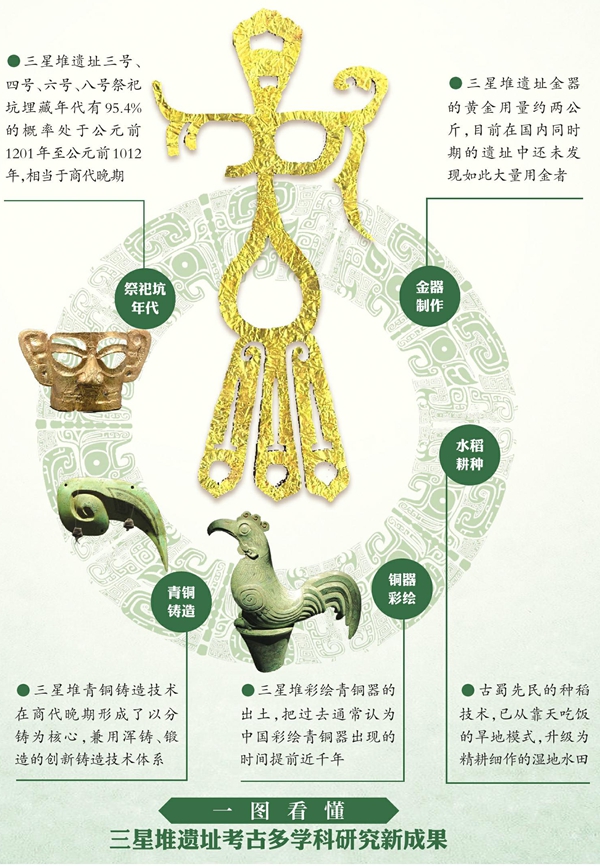

近年来,三星堆新发现的6座祭祀坑,以新出土1.7万余件编号文物“再醒惊天下”。三星堆的祭祀坑处于哪个年代?其青铜器、金器制作水平如何?四川省文物考古研究院联合全国多家单位,对三星堆诸多疑问展开学术攻关。

9月27日,在德阳举行的2025三星堆论坛,发布三星堆遗址考古多学科研究的多项重要进展。三星堆遗址出土金器制作技术、铜器彩绘工艺、陶器生产标准化、水稻耕种方式、象牙保护技术等5个方面的多学科研究均有重要收获。

黄金用量约两公斤

三星堆新发现的6座祭祀坑开始发掘后,金器保护专家马燕如带领的“黄金团队”便展开了文物保护工作,已累计修复金质文物270余件。“初步统计,三星堆遗址金器的黄金用量约两公斤,目前在国内同时期的遗址中还未发现如此大量用金者,说明三星堆的砂金矿源稳定。”

研究显示,三星堆的黄金熔炼技术十分娴熟。马燕如说,从出土文物看,金质文物主要呈现为片材应用,包括金面具、鸟形饰、鱼形饰、扣边器等,均通过锤鍱、裁切、镂刻(脱錾)完成造型,以划刻、錾刻手法做表面装饰,充分利用了金银的柔韧、延展性完成其包、镶的装饰目的,“足以证明古蜀人已完全了解金银材质延展性的物理特性。”

马燕如介绍,三星堆金质文物的意义远超贵金属器物本身,实证了长江上游曾存在一个高度发达的区域文明中心,印证了中华文明“多元一体、满天星斗”的起源格局,是探索长江上游文明乃至中华文明多元一体起源的关键物证。“古蜀国的黄金冶金加工技术,将中国早期黄金文明的历史提前至商周时期。无论是从黄金用量,还是从制作工艺的复杂程度看,三星堆的金质文物制作水平都代表了早期中国贵金属工艺的巅峰。”

将中国彩绘青铜器出现时间提前近千年

三星堆出土的青铜器中,有部分施有彩绘。四川省文物考古研究院在站博士后刘百舸介绍,过去通常认为,中国彩绘青铜器多见于战国、秦汉时期,三星堆彩绘青铜器的出土,把过去通常认为中国彩绘青铜器出现的时间提前了近千年。

仅三号祭祀坑就有60多件青铜器确认使用了颜料饰彩,主要分为黑色和红色两种。红色大多出现在青铜容器上,以及人物服饰的细密纹饰凹槽中,有时也出现在青铜神树的花瓣上。黑色多见于青铜人像和青铜面具,用来绘制人物的眉毛、眼睛、头发等部位和特殊的图案符号。刘百舸介绍,在艺术上,三星堆彩绘青铜器运用色彩作为主要装饰,是明确的绘画创作,填补了中国青铜时代绘画艺术的空白。在工艺上,以髹漆工艺作为核心装饰技术。这是目前已知四川盆地髹漆技术的最早实例,是成都漆艺的最古根源。

稻作农业撑起三星堆青铜文明

三星堆灿烂的青铜文明,离不开背后种植水稻的“农业革命”。四川大学考古文博学院副研究员马永超介绍,古蜀先民的种稻技术,已从靠天吃饭的旱地模式,升级为精耕细作的湿地水田,为三星堆文明打下坚实的粮仓基础。

如何知道几千年前的人如何种地?这依靠的是植硅体分析等高科技“法宝”。研究发现,三星堆时期的稻子,其鱼鳞纹数量远高于更早的宝墩文化时期。鱼鳞纹越多,说明水稻生长时“喝”的水越充足,也说明到了三星堆时期,稻田的水环境大大改善,从旱地变成了湿地。

据介绍,在距今约4500年的宝墩文化时期,成都平原上的稻作更像是种小米,虽然模式简单,但产量有限。宝墩文化晚期遗址中出现了类似水坝的水利设施遗迹,表明古蜀先民已在治理水患,甚至主动引水灌溉,这是农业升级的基石。

水稻从旱地移到可控水的湿地后,颗粒变大,产量增加,这意味着一块地能养活更多人口。马永超说:“充足的粮食是支撑庞大社会组织的根本。多余的口粮可养活不直接从事农业的工匠、祭司和贵族,让他们专心铸造恢弘的青铜器、组织大型祭祀活动。可以说,没有稻田里这场静悄悄的革命,可能就没有三星堆那些令人惊艳的青铜文明奇观。”